HRteamに新卒入社。 キャリアアドバイザーの経験を経てマーケティング事業へ異動。 アドバイザー時代にサービス立ち上げや人材開発、人事の業務に携わり、現在では「Digmedia」のメディア運営責任者を担っている。

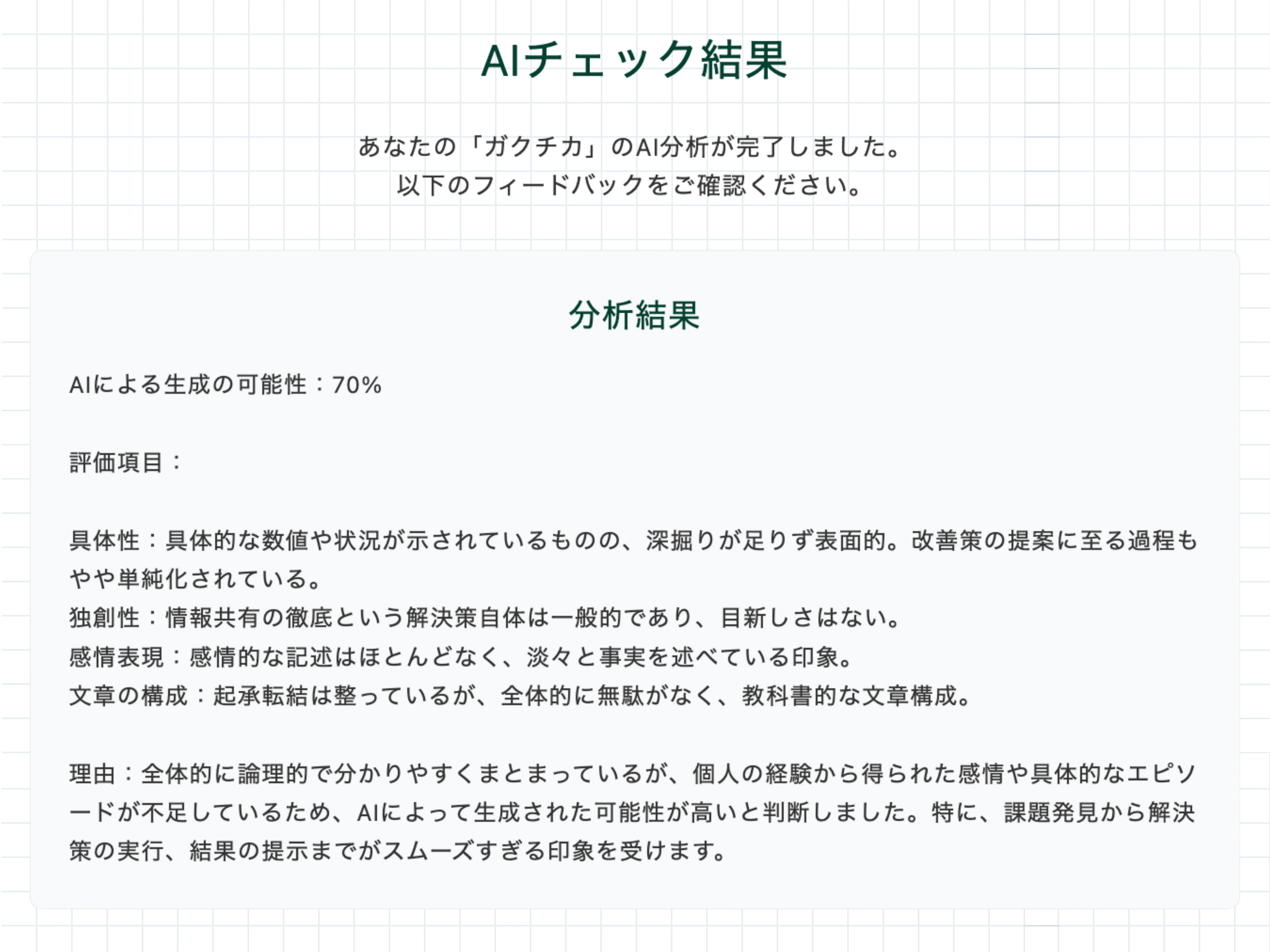

【無料配布中】あなたのガクチカのAI%を診断!AIチェッカー

「AI感強い文章になってるかも...」

「自分でガクチカ作ってないってバレたくない!」

ガクチカはAIで簡単に作成できてしまいますが、面接官や人事にAIで楽して作成したとバレたくないのが本心ですよね。

そこで、入力した文章がAIで作成されたものなのかが診断できる、最新の「AIチェッカー」をプレゼントいたします!

あなたがAIを使って作成した文章を打ち込むだけで以下のように、AIチェッカーが診断します。

「ガクチカ(学生時代に力を入れたこと)」を書く際、ChatGPTやガクチカAI作成ツールなどのAIツールを使う学生が急増している一方で、「企業にバレるのではないか」という不安も広がっています。

実際に多くの企業がAI検出ツールを導入し、採用担当者もAI生成文章の特徴を学んでいるのが現状です。

本記事では、ガクチカでのAI利用が本当にバレるのか、企業が見抜く方法、そして安全にAIを活用するための具体的な対策法まで詳しく解説します。

目次[目次を全て表示する]

【AIのガクチカはバレる】ガクチカのAI利用は本当にバレるのか?

結論から言うと、ガクチカでのAI利用はバレる可能性が高まっています。

多くの企業がAI検出ツールの導入を進めており、採用担当者もAI生成文章の特徴を学習しています。

特に大手企業を中心に、書類選考段階でAI使用の判別が行われる傾向にあります。

採用担当者の実態調査データ

マイナビの2026年卒調査によると、就活生の66.6%がAIを利用している状況が判明しました。

一方で企業側も対策を強化しており、多くの採用担当者がAI生成文章の特徴を把握し始めています。

面接での深掘り質問や、文章の不自然さから判別するケースが増えており、企業側の警戒度は高まっている状況です。

AI検出ツールの存在

現在、多くの企業が採用活動にAI検出ツールを導入しています。

代表的なものには「Copyleaks」「Turnitin」「GPTZero」などがあり、これらは高精度でAI生成文章を識別できます。

特に大手企業では、エントリーシート提出時に自動でAI検出システムが作動し、疑わしい文章は即座に人事担当者に通知される仕組みになっています。

これらのツールは日本語にも対応しており、逃れることは困難です。

バレる確率と企業の対応

AI生成ガクチカがバレるリスクは決して低くありません。

多くの企業がAI検出ツールを導入し、面接でも深掘り質問を通じて確認を行っています。

発覚した場合の企業対応は厳格で、書類選考での不合格や面接での追加確認が一般的です。

一度AI利用が発覚すると、その企業での今後の採用機会に影響する可能性もあります。

リスクを避けるためにも、適切な対策が必要です。

【AIのガクチカはバレる】採用担当者が見抜く7つのポイント

見た目には整った文章でも、採用担当者は経験からAI生成文の特徴を察知します。

特に、一貫性のない内容や個性の欠如、テンプレ的な構成はすぐに見抜かれます。

今回は、AIが生成したと疑われやすいガクチカの特徴を7つ紹介します。

文章のクオリティだけでなく、自分の体験や思考をしっかり伝えるための注意点としても活用してください。

①文章構成が画一的

AIが生成するガクチカには、一定の構成パターンが見られます。

例えば「結論→背景→行動→結果→学び」といった定型フォーマットです。

この型自体は評価される構成ですが、内容に個性が伴わないと、どの学生のエピソードも似たように感じられてしまいます。

採用担当者は1日に何十通ものエントリーシートに目を通すため、テンプレ通りの構成はすぐに見抜かれます。

特に、「私は〇〇に取り組み、△△を工夫し、□□という結果を得ました」といった文章が続くと、AIの出力である可能性を疑われやすくなります。

本当に自分の言葉で書いているなら、多少構成が崩れていても、体験に根ざしたリアリティが感じられるものです。

読み手に印象を残すには、自分の思考のプロセスや感情の動きを自然に盛り込む工夫が必要です。

②具体的なエピソードが浅い

AIで生成された文章は、一般的な出来事を元にしており、エピソードの深さに欠けることが多いです。

たとえば「アルバイトでチームワークを学びました」や「サークル活動でリーダーを務めました」といった表現はよく見かけますが、そこに何が課題だったのか、どんな工夫をしたのかという具体性が不足しています。

採用担当者は「この人にしか語れない体験」を探しています。

そのため、浅いエピソードや抽象的な表現では評価されにくいのです。

AIに生成させた文章は一般化されすぎていて、読んだ瞬間に「どこかで聞いたことがある」と感じさせてしまいます。

自分だけの経験やエピソードを思い出し、どんな場面で何を考え、どう行動したのかを丁寧に描写することが重要です。

③感情表現が不自然

AIが生成する文章では、感情表現がどこかぎこちなく、不自然さが際立つことがあります。

たとえば、「とても感動しました」「深く反省しました」「大きな達成感を得ました」といった感情の描写が機械的で、文脈にそぐわないケースがよく見受けられます。

これは、AIが人間のように感情を体験していないため、言葉としての感情表現を表面的に配置するしかないからです。

その結果、読んでいても心に響かず、「なんとなく嘘っぽい」と受け取られてしまいます。

実際の体験から生まれた感情は、もっと複雑で矛盾をはらんでいるものです。

たとえば「最初は悔しかったが、今思えばその経験があったから成長できた」といった流れには、人間らしさが感じられます。

自分の言葉で、自分なりの心の動きを丁寧に綴ることで、面接官の心に響く文章が完成します。

④業界用語の使い方が機械的

ガクチカの中で「業界に関連する用語」を使おうとする学生は多いですが、AIが自動で差し込む業界用語には、違和感が生じることがあります。

たとえば、マーケティング業界を志望する学生が「KPIを意識した取り組みを行いました」と書いたとしても、文脈や具体例が伴わなければ、単に専門用語を並べただけに見えてしまいます。

AIは意味として正しい言葉を使っていたとしても、それが「なぜその場で必要だったのか」「どう活用したのか」というリアルな背景を描くのが苦手です。

採用担当者はその言葉を体験として使ってきたプロなので、浅い理解はすぐに見抜かれます。

業界用語は、自分の経験と結びついた文脈の中で自然に使って初めて説得力を持ちます。

無理に使うよりも、体験から得た学びを自分の言葉で表現するほうが好印象につながるでしょう。

⑤体験談の時系列が曖昧

ガクチカでは、物事に取り組んだ過程を時系列でわかりやすく伝えることが求められます。

しかし、AIが生成した文章では、この時系列が曖昧になる傾向があります。

たとえば、「問題に直面し、試行錯誤の末に成果を上げました」といった流れの中で、「いつ、どこで、誰と、どのように」という具体的な時間や場面が欠けていることが多いのです。

これでは読み手にとって状況の変化や成長の過程が見えず、説得力が弱まります。

人間が書く場合は、自然と「○月に」「その後」「次に」といった時系列を表す言葉を使って、ストーリーを構築しますが、AIはそこを簡略化してしまう傾向があります。

エピソードの再現性を高めるためにも、自分の体験を振り返りながら、時系列を意識してストーリーを構築することが大切です。

それが面接でも一貫した受け答えにつながります。

⑥個人の価値観が見えない

AIが生成する文章では、内容がどれだけ整っていても「その人らしさ」や「価値観」が見えてこないことが多いです。

これはAIが他人の文章や情報を組み合わせて文章を作るため、オリジナリティに乏しいからです。

たとえば「協調性を大切にして行動しました」と書かれていても、なぜそれを大切にしているのか、その価値観がどう育まれたのかが語られていなければ、読んでも印象に残りません。

一方、人間の書く文章は、経験や考え方に一貫性があり、その背景にある価値観が自然とにじみ出るものです。

採用担当者は「この人はどんな考え方をする人か」「企業の価値観と合いそうか」を見極めようとしています。

だからこそ、AIに頼りすぎず、自分の信念や判断基準が見えるように、経験と価値観を紐づけて書くことが重要です。

⑦面接での深掘り質問に答えられない

AIにガクチカを任せきりにすると、面接で思わぬ落とし穴に直面します。

採用担当者はエントリーシートに書かれた内容をもとに、深掘りした質問をしてきます。

たとえば「そのとき具体的にどんな工夫をしましたか?」「チームメンバーとはどのように役割分担を決めましたか?」といった問いに、自分の体験として語れなければ、不自然さが露呈します。

AIが作った文章では、内容の背景まで理解していないことが多く、質問に対して曖昧な返答や矛盾が生じやすくなります。

これは「自分の言葉で書いていない」証拠になってしまうのです。

エントリーシートは通過しても、面接で落とされる原因となるのはこのパターンが非常に多いです。

ガクチカは単に文章を書くだけではなく、それを自分で語れるようにしておくことが不可欠です。

AIを参考にするのは構いませんが、必ず自分の体験に基づいて練り直すようにしましょう。

【AIのガクチカはバレる】企業側のAI検出方法や対策

企業は近年、学生のエントリーシートやガクチカにAI生成の文章が紛れていないかを厳しくチェックするようになっています。

特に、大手企業やIT系を中心にAI検出ツールの導入や面接での深掘り確認を行うケースが増加しています。

形式的に優れた文章であっても、実体験に基づかない内容はすぐに見抜かれるため注意が必要です。

ここでは、企業がどのようにAI生成を見抜いているのか、そして学生が取るべき対策について具体的に解説します。

ガクチカAIチェッカーなどの検出ツール

最近では、AIによって生成された文章を検出するツールが企業側でも利用され始めています。

「GPTZero」や「Originality.ai」といったAI検出サービスは、文章の構造や語彙のパターンを解析し、機械的な特徴を判断します。

一部の採用担当者は、エントリーシートに記載されたガクチカをツールに通すことで、AI使用の疑いがあるかどうかを事前にチェックしています。

もちろん、ツールの判定だけで不合格になるわけではありませんが、AIらしさが強すぎる文章は「自分の体験ではないのでは?」という疑念を招きます。

学生側は、参考にAIを使ったとしても、最終的に自分の言葉で書き直すことが重要です。

面接での確認方法

多くの企業は、ガクチカに書かれた内容が本人の体験かどうかを、面接での質問によって確認します。

特に、エピソードに対する「なぜその選択をしたのか」「そのとき具体的にどう感じたのか」「結果として何を得たのか」といった深掘り質問は、AIでは再現しにくい個別の判断や感情を引き出すことが目的です。

ここで返答に詰まったり、矛盾した説明をしてしまうと「AIで作ったのでは?」と疑われる原因になります。

文章がどれだけ上手に書かれていても、自分の言葉で語れない内容は信頼されません。

面接を想定して、事前に想定質問への答えを用意し、自分の体験として説明できるようにしておくことが、最も効果的なAIバレ対策です。

企業の判断基準

企業がAIによるガクチカを見抜く際の判断基準は、「内容の一貫性」「具体性」「人間らしさ」が中心です。

まず、エントリーシートと面接の回答が一致していない場合、信ぴょう性が疑われます。

また、エピソードの詳細や背景に説得力がなく、一般的すぎる内容である場合も、「AI生成では?」という印象を与えます。

さらに、価値観や思考プロセスに個人のリアリティが欠けていると、人間らしい経験に基づいたものと判断されにくくなります。

最近の採用現場では「文章が上手い=評価が高い」とは限らず、「その人らしさ」が伝わるかが重視される傾向にあります。

つまり、AIによるガクチカ対策の本質は、自然な個性と具体性のある自己表現を心がけることです。

【AIのガクチカはバレる】バレないガクチカ作成のコツ

生成AIを活用してガクチカを書くこと自体は問題ではありませんが、そのまま使えばバレるリスクが高まります。

重要なのは「自分の経験」と「人間らしさ」をしっかり反映させることです。

ここでは、AIを上手に使いながらも、面接官にバレず、かつ説得力あるガクチカを作成するための4つのコツをご紹介します。

①自分の体験を必ず盛り込む

AIが生成する文章は一般的で抽象的な内容に偏りやすく、個別具体的な体験が抜けがちです。

バレないガクチカを作成するためには、自分だけが語れる経験をしっかり盛り込むことが不可欠です。

たとえば、取り組んだ活動の背景や、直面した課題、そのときの行動など、体験に基づくエピソードを挿入するだけで、文章の信ぴょう性が大きく増します。

AIの出力をそのまま使わず、必ず自分の経験を肉付けしましょう。

②AIは「たたき台」として活用

AIは文章構成や表現の参考として非常に有用ですが、その出力を丸写しするのではなく、「たたき台」として使うのが賢明です。

たとえば、ガクチカの構成例や言い回しを得たうえで、それを自分の経験に置き換えてリライトすることで、自然な仕上がりになります。

また、AIに「この体験を元にガクチカを書いて」と指示する方法もおすすめです。

重要なのは、AIの補助を受けつつも、最終的に自分の言葉に仕上げることです。

③具体的な数字や固有名詞を追加

文章に具体性を持たせるには、数字や固有名詞の活用が効果的です。

AIが作る文章は抽象的な表現が多く、現実味に欠ける傾向があります。

たとえば「売上を伸ばした」ではなく「月間売上を30%向上させた」、「サークル活動」ではなく「〇〇大学の××サークルで」といったように、具体的なデータや固有名詞を加えることで、リアリティが増し、自分の体験であることが伝わります。

細部を詰めることでAIバレのリスクは格段に下がります。

④感情や学びを自分の言葉で表現

感情や学びの部分は、最も人間らしさがにじみ出る部分です。

AIが出力する感情表現はどうしても定型的になりがちで、読んでいて心に響きにくいのが難点です。

「嬉しかった」「やりがいを感じた」などの表現だけでなく、「なぜそう感じたのか」「そこから何を学んだのか」を、自分の言葉で深掘りしましょう。

過去の自分と現在の自分の違いを丁寧に描くことで、経験の本質と成長が伝わり、説得力あるガクチカに仕上がります。

【AIのガクチカはバレる】安全にAIを活用する3ステップ

AIをうまく活用すれば、ガクチカ作成の効率は大幅に向上しますが、使い方を間違えると「AI生成」と見抜かれ、不信感を与えてしまう恐れもあります。

そこで重要なのが、「AIで下書き→自分で編集→ツールで確認」の3ステップです。

AIに頼りすぎず、自分の体験や思考をしっかり反映させることが、バレずに活用するコツです。

ステップ1. 下書き作成

まずはAIにガクチカの下書きを作ってもらい、構成や論理の骨組みを整えましょう。

テーマや実績、学んだことなどを簡単に入力すれば、AIはある程度自然な構成で文章を提案してくれます。

ここでは「完璧な文章」を求めるのではなく、「たたき台」として活用するのがポイントです。

最初から白紙で書くよりも、方向性が見えるため、作業効率も高まります。

ただし、この段階の文章はまだ汎用的でAIらしさも残っているため、必ず次のステップでパーソナライズ化する必要があります。

ステップ2. パーソナライズ化

AIが生成した下書きをベースに、自分の体験・思考・感情を盛り込んで書き直すことが「バレない」ための最大のポイントです。

自分だけが語れる具体的な出来事、工夫したプロセス、当時の気持ちや学びなどを補うことで、一気に文章にリアリティが加わります。

特に、固有名詞や数字、時系列を加えることで、説得力が格段にアップします。

最終的に「これはあなたの実体験にしか書けない」と思われる内容になれば、AIの活用が逆に強みに変わるでしょう。

ステップ3. 検証

文章の完成後は、AI生成らしさが残っていないかをチェックするために、AI検出ツールを活用しましょう。

無料または有料の「ガクチカAIチェッカー」「GPTZero」「Originality.ai」などを使えば、どの程度AIっぽいかを数値で確認できます。

万が一AI判定のスコアが高い場合は、表現の見直しや具体性の強化が必要です。

ただし、あくまでツールは参考にすぎず、最も大事なのは「自分の言葉で説明できるかどうか」。

チェック結果に安心せず、面接で語れる内容になっているかも忘れずに確認しましょう。

【AIのガクチカはバレる】AI利用がバレた場合のリスクと対処法

就活で生成AIを使って作成したガクチカが「AIによるもの」と見抜かれた場合、企業側はどのように判断し、どのような対応を取るのでしょうか。

ここでは、バレたときに起こりうるリスクと、選考への影響、そして正直に話すべきかどうかについて解説します。

AI活用時のリスクヘッジとして、知っておくべき内容です。

企業の対応パターン

AI利用が疑われた場合、企業の対応は大きく3つに分かれます。

1つ目は「即時不採用」とするケース。

とくに応募者数が多い大手企業では、信頼性に欠けると判断されやすくなります。

2つ目は「面接での確認」。

文章の内容と実際の受け答えに違和感があると、深掘り質問で見極められます。

そして3つ目は「特に問題視しない」ケース。

企業によっては、内容の誠実さや本人の理解度が伴っていれば、AIの活用自体は否定しない場合もあります。

いずれにせよ、バレたときの対応は企業ごとに異なるため、過信は禁物です。

評価への影響

AIによる文章と見抜かれた場合、ガクチカの評価に悪影響が及ぶ可能性は高いです。

たとえ内容が整っていても、「自分の言葉で語れていない」「誠実さに欠ける」と判断されると、信頼を損ない、評価が下がります。

特に、志望動機や自己PRと同様に、ガクチカはその人らしさを見るポイントであるため、機械的な印象が残ると選考で不利になることがあります。

ただし、AIを使っていても、自分の経験や考えをしっかり反映し、面接で一貫した説明ができれば、大きなマイナスにはなりにくいとも言えます。

正直に話すべきか

「AIを使ったことを面接で正直に話すべきか?」というのは多くの就活生が悩むポイントです。

基本的には、質問された場合には隠さず正直に伝えることをおすすめします。

ただし、「AIで書いた」ではなく、「文章構成のヒントとして活用し、最終的には自分の体験をベースに書き直した」といった説明ができれば、誠実さが伝わります。

反対に、問い詰められて曖昧な返答をすると、かえって不信感を持たれる可能性もあります。

重要なのは、AIの利用が自己成長や工夫の一環として説明できるかどうかです。

【AIのガクチカはバレる】まとめ

AIを使ったガクチカ作成は、効率的で便利な一方、使い方を誤ると「バレる」リスクが伴います。

採用担当者は、文章の不自然さや具体性の欠如、面接での受け答えからAI生成を見抜く力を持っており、評価に悪影響を及ぼす可能性もあります。

大切なのは、AIを丸写しせず、「たたき台」として活用し、自分の体験・感情・学びをしっかりと反映させること。

さらに、AIチェッカーでの検証や、面接で一貫した説明ができる準備も欠かせません。

AIと自分の言葉を組み合わせることで、説得力のある、信頼されるガクチカを作ることができます。

_720x550.webp)